2008年03月18日

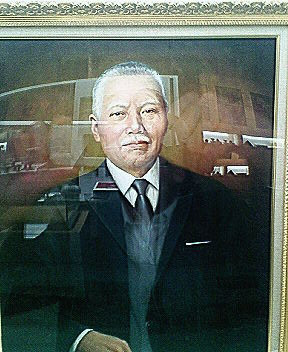

松本亀次郎の思い

この地域出身の偉人

松本亀次郎を皆さんはご存知だろうか?

日本国語のすばらしさを自国の人たちに知ってもらうこと

そして中国と日本の友好に貢献した人です。

そんなこともあって

現市長はよく中国へ視察に出かけたりするのかな?

中国との架け橋は、この地域だと…

しかし

なんていうか中国は…

なんかやな感じだ。

どうも

最終的に世界を脅かす存在になりそうな気がする。

松本亀次郎は、慶応2年(1866)城東郡嶺村(現・掛川市上土方嶺向)に生まれた。

明治6年(1873)学制改革により、それまでの寺子屋・宗源庵より嶺学校(現・土方小学校)に入学する。

この時代、学校に行けず働く子供が多いなか、亀次郎は材木を扱う家業を手伝い、夜になってやっと暇になると勉強をするという毎日であった。

11才のとき嶺小学校の授業生(先生にかわって生徒を教える)に選ばれ、この授業生の仕事を通して亀次郎は、学問の大切さを知り「教師を一生の仕事にしていこう」と決意した。

その後「人に教えるためには、自分がもっと勉強しなくてはいけない」と、亀次郎は18才で静岡師範学校2年前期に入学、学制改革もあって明治21年(1888)、22才で優秀な成績で卒業、ついに静岡高等小学校の教師となった。

翌年、東京高等師範学校に合格して上京、高師に通学したが病に倒れて退学。再び小学校教師となり、以降、小学校長、師範学校の教授(静岡、三重、佐賀)として国語を教えた。

佐賀県師範学校在職当時には、佐賀県方言辞典を共同編纂して刊行。これは日本最初の方言辞典であった。

この頃、佐賀県教育会雑誌に中国からの留学生の記事がしきりに掲載され「中国の学生たちが、日本に来て勉強したくても、日本語を教えてくれる専門の学校や本がない」ことを知った。

亀次郎は「そんな人たちに学問の道を開いてあげたい」と、佐賀師範を明治36年に退職して上京、まず英語学校に通うと共に、嘉納治五郎が創立した宏文学院(発足時は赤楽書院)で日本語の教授となった。初めて担当した浙江班で魯迅などの秀才に出会った。

その後は日本語教科書の編纂や北京大学の教授として4年間にわたり中国の学生に日本語を教えた。

大正3年(1914)、東京は神田猿楽町に私財と寄付により「東亜高等予備校」を開校、以降、昭和6年(1931)教頭職を辞すまで第一線で、中国人留学生のために日本語を教える仕事についた。

亀次郎の教え子の中から、文学者の魯迅、政治家の郭洙若、周恩来をはじめとする中国のリーダーが生まれた。

昭和20年(1945)、太平洋戦争が終わって間もない9月12日、郷里に疎開して60年振りのふる里の人々と親しんだのもつかの間生家で永眠した。79才7ケ月であった。

現在、生家の跡地が松本亀次郎公園として整備されている。

Posted by 掛川JC理事長山下 at 09:41│Comments(0)